书评:《亚里士多德自由主义》

中文版本是根据 o3 的机器翻译更改的,所以若有蹩脚的部分请谅解!

塑造我世界观的大部分书籍都是经典且具有广泛影响力的作品,比如《魔戒》、《神学大全》等。即便是知名度稍低的作品,比如 《自由的机制》(The Machinery of Freedom),通常也在某个子文化里具有奠基性的地位。

但有一本对我世界观产生巨大影响的书是超级冷门的——Geoffrey Allan Plauché 的《亚里士多德自由主义:探究自由与繁荣社会的基础》 (Aristotelian Liberalism: An Inquiry into the Foundations of a Free and Flourishing Society),路易斯安那州立大学博士生的一篇博士论文。

我是在 2020 年读到 Plauché 这篇论文的,当时我的思想正经历一场震荡。我一直大体上是一个自由至上主义者(libertarian),但主要是出于「经验性」的理由。我喜欢像言论自由、自由市场这样的观念很大程度上是因为我亲眼见过它们缺失带来的坏后果(我有一半童年是在中国北京度过的),也见过它们存在带来的好结果——日本公认世界领先的市场化公共交通和世界大多国家劳民伤财的公共交通系统的对比,基于自发秩序的互联网和高度监管的传统电信的对比,加密货币与传统金融市场的对比……这篇博文并不是要全面为自由至上主义辩护;简单来说,我历来被所有这些经验数据深深说服,以至于我长期把自己看成接近无政府资本主义(anarcho-capitalist)的激进自由至上主义者。

但是,Locke、Rothbard 和 Mises 等人提出的自由至上主义理论在我看来总是既单薄又简化。举例来说,我总觉得 洛克的财产理论 或 Rothbard 把合同视为附条件财产交换的 合同理论 都是为了预设结论而编造的「正好如此」的故事(比如,人们不能不做任何事就把所有无人占用的土地全部「homestead」,或者即使没有欺骗,部分准备金银行业务也必然属于欺诈)。没有一套自由至上主义理论能成功提供那种我相信一定潜藏在许多自由至上主义者直觉背后的、有说服力的「厚」世界观。更深层的问题是,除了大众普遍受机械自然主义潜移默化影响而形成的那堆思虑不周的杂糅想法之外,我缺乏任何清晰的整体形上学世界观。

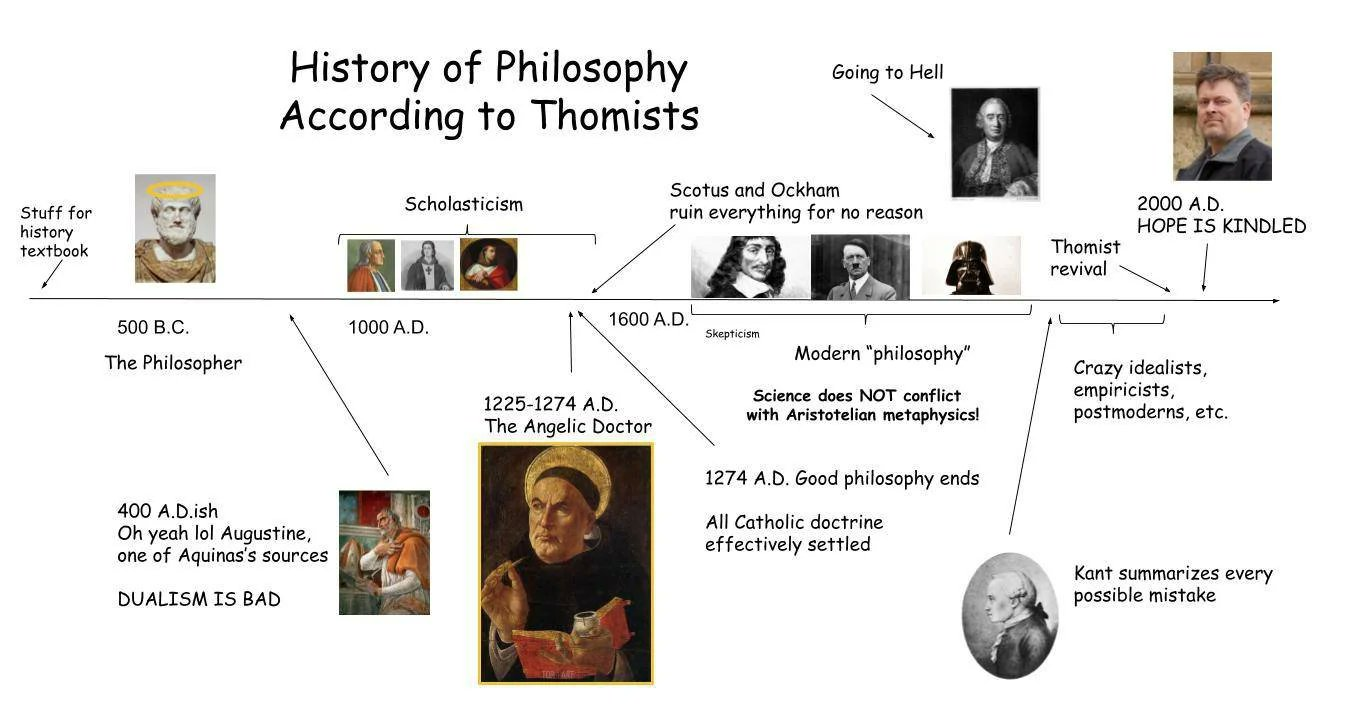

然后到了 2020 年,我遇见了亚里士多德(Aristotle)、阿奎那(Aquinas),以及整个亚里士多德/士林学派(scholasticism)的传统(这最终也导致我皈依大公基督教,即天主教,但那就说来话长了)。我很快就被它内部的和谐一致和对常识的深度忠实所折服。亚里士多德主义提供了一种「厚」的、逻辑严密的世界观,包含各种能印证直觉却常被现代哲学否定的要素——本质主义(essentialism,事物本质,如「人性」)、道德实在论、目的论(teleology,事物有其目)……——同时巧妙地避开了困扰现代哲学的大量棘手难题,比如所谓身心问题(mind-body problem)。这一切都在首次向我介绍这种世界观的书 Edward Feser 的 Aristotle's Revenge 中得到了精彩展示。

我爱上了这个传统里的几乎所有东西,但有一点立刻困扰我:如果亚里士多德主义是真的,那么它似乎在理论核心上击溃了自由至上主义。在理论层面,自由至上主义的政治理论通常从个人自由和财产出发,再在此之上抽象出法律和政治;而亚里士多德主义坚持,人类天生就是政治性的动物,只有在共同体中才能繁荣。政治不能只是被动地捍卫个人利益,而必须在人建立品德(virtue)并追求共同善(common good)的过程中扮演核心角色。更令我不安的是,在实践层面,这一传统内部的许多思潮都明显倾向威权——想想 Hilaire Belloc 的「分配主义」(distributism)强调经济管制,或者 20 世纪中叶的欧洲社团主义(corporatist)国家(如佛朗哥时期的西班牙)借由大致亚里士多德式的公教社会训导为自己辩护。

我本可以硬着头皮当一个威权主义者,但我觉得任何形式的「硬着头皮」从本质上违背我喜爱亚里士多德主义和士林学派的最重要原因。我在首次接触这一传统时感受到的一个重大范式差异,是它深深信任常识和日常人类经验。现代哲学常常提出反常识,假设现实与表象截然不同的理论(例如意识不存在、感官快感是衡量道德的标准),而亚里士多德主义则从「事物基本上就是它们看上去的样子,人类基本上是理性的」这一前提出发。它对化约论(reductionism)极度过敏,也拒绝强行制造虚假二分。

问题在于,自由至上主义是好事、威权主义是坏事,似乎是对所有证据最直观、最符合常识的解读。常识在我心里大声呼喊:亚里士多德关于人类社会性的观点和自由至上主义关于自由与经济的洞见都是正确的。放弃任何一方,都像是亚里士多德主义本来要杜绝的那种虚假二分。

就在这时,我在谷歌随意搜索其他东西时偶然发现了《亚里士多德自由主义》。它似乎把我新近发现的亚里士多德/托马斯框架与我旧有的自由至上主义信念完美结合,给人一种典型而令人满足的亚里士多德式「也并且」(就像人类既是物质的也是非物质的一样)。

《亚里士多德自由主义》的核心主张是:你完全可以拥抱一个真正自由至上主义的社会愿景,同时摒弃主流自由至上主义背后的「启蒙自由主义」(“Enlightenment liberalism”),转而采用一个更古老、与士林自然法传统大体一致的亚里士多德框架。事实上,Plauché 认为亚里士多德主义作为自由至上主义的基石,要远远优于启蒙自由主义。用他自己的话说:

「一种新亚里士多德式的自由主义比其他形式拥有更扎实的基础,并且具备回应传统左派自由主义、后现代主义、社群主义与保守主义挑战的资源……本文发展出一套亚里士多德式的德性伦理与自然权利理论,使人们既能对『善』有强健而丰富的理解,又能完全保障个人自由与多元。政治被重新理解为平等者之间,为共同追求 eudaimonia(福乐成就)而展开的对话与审议。」

「供给侧」自由主义

我特别喜欢《亚里士多德自由主义》的一点,是 Plauché 把亚里士多德的德性伦理学,以及整个亚里士多德式的政治观,解释为一种总体上的 「供给侧道德」(supply-side morality)。

他的意思是,现代政治与伦理理论通常都是需求侧的:它们从他人、社会等对我们的要求出发——遵守规则、尊重权利、最大化效用等等。而德性伦理则彻底反转这一点,把所有道德奠基在行动者自身的卓越(excellence)的最大化之上。用 Plauché 自己的话说:

现代伦理理论往往强调道德属性——规则或结果——并把注意力放在道德的接受者身上,无论是个人、整个社会还是某些特定群体。相比之下,亚里士多德—自由主义的德性伦理(遵循亚里士多德)采取的是供给侧路径,把焦点放在道德行动者本人——他的品格与行为。正如 Roderick Long 所说:

「在需求侧伦理里,A 应该如何对待 B 主要由关于 B——也就是道德行为的接受者——的事实来决定;但在德性伦理这样的供给侧路径中,A 应该如何对待 B 则主要由关于 A——也就是道德行为的行动者——的事实来决定。」

因此,对于以 eudaimonia 为目标的德性伦理来说,关键问题不是「我该促成什么后果?」或「我该遵守什么规则?」而是「我应该成为什么样的人?」

这种看待伦理的方式对政治有重大影响。如果伦理的根本是行动者如何最卓越地表达他们的理性,那么政治就不能只是建立某种裁判来执行社会规则;它其实就是集体行动的伦理——也就是供给侧逻辑:如何成为一位好公民,帮助社会其他成员共同追求 eudaimonia,亦即「人类的幸福」(human flourishing)。

因此,我们其实无法把政治权利与整体伦理区分成两个截然分离的领域,换句话说,也就不能*「把权利和善分开」*。Plauché 刻意避开了这块「启蒙自由主义」(也就是主流自由至上主义)政治的基石,他想构建出比他所引用的许多新亚里士多德作者(例如 Rasmussen)更纯正的亚里士多德式自由主义版本,而这些作者仍保留了权利/伦理的区分。

但是,取消权利和伦理的边界难道不会导致无休止的家长主义和威权吗?如果我们无法彻底区分「X 有权做 Y」与「Y 对 X 是否有益」,那是什么阻止国家或任何第三方在他们认为他人不道德时无止境地干预他人的事务?除非我拥有无论好坏都能随意吃土豆片的权利,否则政府难道不能为了我的健康强制我戒掉薯片吗?

Plauché 并不这么认为——事实上,他认为这种亚里士多德式的政治伦理恰恰意味着一个贯彻始终的自由社会。他的关键做法是把自由至上主义核心的「不侵犯原则」(Non-Aggression Principle, NAP) 用供给侧语言重新诠释:尊重他人的自由首先不是我欠你的,而是我自身幸福不可或缺的一部分:

诉诸主动武力,就是选择一种与自己生命与幸福要求相违背的行动方式。它违背了作为理性且社会性动物所应有的生活方式,使人沦为掠食者和寄生虫,等于选择过一种恶劣的生活。从供给侧来看,掠食者或寄生虫的生活对人类来说并不是好生活;它违背了人作为理性且社会性动物的本性。过着掠食或寄生的生活,就是摧毁那些使人类生活成为好生活的价值。从需求侧来看,主动使用暴力破坏了受害者得以幸福的可能条件。因此,诉诸先发暴力是一种恶。

换句话说,即便我暴饮暴食对自己有害,政府工作人员若以暴力闯入我的财产、夺走我的薯片,也会败坏他自己的品格。我们不用假设一个「暴食权」,因为以恶制恶并不正当。

Plauché 对不侵犯原则的供给侧解释,也优雅地说明了人们普遍的道德直觉:免受侵犯的自由是一项不可让渡的权利,即便是看似自愿的约定(例如把自己卖为奴隶)也无法取消。因为无论你对遭受侵犯作何「同意」,侵犯你这件事对我来说依旧是有害的。

这种基于德性伦理的 NAP 带来的一个结果,是它完全否定了任何形式的政权国家(state)——至少在韦伯意义上垄断暴力的国家。即便是只保护个人权利的最小「守夜人国家」也行不通,因为哪怕这种国家也必须违反 NAP 来维持 自己的垄断:

作为一个自称拥有领土垄断地位的实体,即便是最简约的自由至上主义国家,只要它试图执行其主张,就必然侵犯那些希望选择其它安排、且原本尊重权利的臣民的权利……

……与国家签订的契约并不比奴隶契约更有效,本质上两者是一样的... 这主要因为国家宣称在其领土内对合法使用暴力和最终决策拥有垄断权。无论是国家契约还是奴隶契约,用 Spooner 的话说,个人都把对自己进行任意支配的权力委托、或赠予他人,而这是任何人都无法做到的,因为自由权是不可让渡的。如果臣民/奴隶后来反悔,合约条款会禁止他退出;一份允许(乃至个人层面)脱离的国家契约,或一份允许退出的奴隶契约,本身就是自相矛盾……

因此,自由权不可让渡。由此得出结论:国家契约与奴隶契约皆不合法……因为前者试图转让并非他所能转让之物,而后者试图接收并行使他无权拥有的权力。

简而言之,德性要求绝不先发制人地使用暴力,而国家则靠对和平竞争者先行动武来维系其垄断,所以维持一个国家在本质上就是不道德的。不难看出,沿着这条思路,Plauché 便有力地论证:只要一贯地应用亚里士多德式德性伦理,就能导向一个全面的自由至上主义乌托邦——自由市场,言论自由,没有垄断政府也没有「道德立法」……

整合反对意见

《亚里士多德自由主义》的另一大优点,是 Plauché 在面对彼此不相容的政治观点时,并不是简单反驳,而是吸收其中最好的想法。这与亚里士多德传统中最出色的作者非常一致(例如亚里士多德在《尼各马科伦理学》中分析对福乐生活的错误理解,或阿奎那在 神学大全 的每一条里系统回应反对意见)。Plauché 往往先承认针对「自由主义」的某些批评确实有力,然后令人信服地表明:这些批评虽然足以击垮启蒙自由主义,但亚里士多德自由主义却能全身而退。

一个很好的例子是 Plauché 对阿拉斯代尔・麦金太尔(Alasdair MacIntyre)等思想家提出的「后自由主义社群主义」批评的处理。这些思想家同样属于更广义的亚里士多德传统。麦金太尔指控说,自由主义社会因为强调自主和个人权利,必然导致原子化和道德碎片化,破坏了德性所必需的厚共同体语境。Plauché 承认麦金太尔的观点大体正确,并同意麦金太尔作为亚里士多德主义者的看法:「民族国家不是,也不可能成为真正的共同体所在」,真正的道德依赖于「一个层层嵌套、天生社会性的总体框架」。

然而,他随后论证说,麦金太尔以共同体为中心的政治愿景实际上完全支持亚里士多德自由主义,而不是人们通常借此为之辩护的那种带有家长色彩的社会。与启蒙自由主义不同,它从不把权利和正义与德性和幸福分开;另一方面,亚里士多德自由主义坚持,因为德性只能通过与平等者的实践学习,而真正有德的行为永远无法被强迫,所以排挤自发结社的强制性制度注定适得其反,无法造就真正幸福的共同体。

更让人耳目一新的例子出现在 Plauché 对新左派的处理中。我曾一直认为新左派与自由至上主义,以及亚里士多德主义中那种传统主义/共同体中心思想完全对立,但他却能用整整一章(The New Left and Participatory Democracy)来尽可能地汲取新左派思想家的优点。在他看来,新左派正确指出,(启蒙式)自由资本主义因专注于消极权利而忽视了形式上自愿却造成真正不公的社会结构与权力失衡。Plauché 引用 Sidney Lens 的话并表示认同,指出美国「的确是一个民主国家,可却是一种操控性的民主,我们基本被排除在自己人生重大决策之外」,同时他也赞同新左派提出的参与式民主,要求「在生活的所有领域——经济、社会与政治——都要真正参与」。

然而,Plauché 随后提出,解决这些问题的正确办法是亚里士多德自由主义,其核心是自愿共同体与共同追求 eudaimonia,而不是新左派所偏好的国家主义方案。他还尖锐地指出,新左派最终很大程度上选择融入与国家结盟的学术体制,他把这归咎于他们缺乏能够排除强制解决方案的硬性原则。

总体而言,Plauché 对反对观点的讨论让我对某些明显非自由至上主义的立场(例如罗尔斯自由主义、后现代主义)更加同情;过去我会把这些立场直接视为明显错误。实际上,他大概说服我相信,这些观点中的许多比起古典启蒙自由主义「没那么错」。

好得难以置信?

我在 2020 年第一次读《亚里士多德自由主义》时,几乎完全是正面反应。Plauché 似乎与我的所有直觉完美契合:自由至上主义背后肯定有一个吸引人且全面的社会愿景,而启蒙原则又严重不足以支撑这种愿景。我几乎觉得《亚里士多德自由主义》就是我一直在寻找、用来弥补自己那套尚未成形政治信念的宣言。他大量利用我当时正处于蜜月期的亚里士多德德性伦理,这让它更加酷炫。

但我隐约怀疑 Plauché 的立场「好得不真实」。我一直有一个原则:对于那些全盘支持我自己观点的证据,要比平时更保持怀疑,尤其是那些少有人分享的观点——而「『厚』自由至上主义大体正确,可启蒙价值危险并错误」显然属于这类。

2020 年时我还说不准 Plauché 的论证到底哪儿可能有问题。但这些年我对亚里士多德乃至更广义的「古典」世界观更加熟悉,如今回头看《亚里士多德自由主义》,我觉得能指出一些具体薄弱之处。

我最先感觉的问题是,接受《亚里士多德自由主义》的核心论点似乎违背了一条我在转向亚里士多德世界观时获得的经验法则:当一个传统数百年来内部一致时,几乎不可能在所有前提都正确的情况下,却在一个显眼结论上出现灾难性错误。也就是说,如果从亚里士多德到阿奎那再到新士林时期,大批极聪明的人共享同一出发点,却都拒绝 Plauché 的多个关键结论(比如先发暴力本质上是邪恶的),那更可能是 Plauché 的论证出了纰漏,或者他使用了不同的前提。

我怀疑是后者——「亚里士多德自由主义」的哲学基本立场与更古老的亚里士多德政治传统之间,其实存在根本不相容。公平地说,Plauché 的作品主要在与那些不那么正统的亚里士多德式自由主义(例如 Ayn Rand 与 Rasmussen 等人的新亚里士多德思想)对话,而不是与更广泛的亚里士多德传统对话。

我更严重的担忧是,Plauché 明确把他的研究框定为解决「自由主义难题」。在本书早期他写道:

Rasmussen 和 Den Uyl……认为,在所有政治哲学中,自由主义的独特之处在于把「如何为社会整体的政治/法律结构找到伦理基础」这一问题作为核心,该基础既承认个人自由的价值,又能包容道德与文化的多元和多样性。他们把这称为 「自由主义难题」,因为只有自由主义这个政治传统认识到了这一问题的根本重要性。

但我觉得,想当然地认为「自由主义难题」值得解决,其实把难以与 Plauché 前提出发点协调的启蒙自由主义思想偷偷带了进来。在他坚持道德实在论、本质主义等前提的情况下,「道德多样性」之类理念为何仍值得追求,对我来说并不清楚。毕竟,这样的世界观似乎意味着,一个在无神论与有神论之间保持中立的社会,就跟一个在是否存在水的问题上保持中立、让「相信水存在的人」和「否认水存在的人」都能幸福的社会一样,而后者显然不利于幸福。

然而,Plauché 反复试图论证,他的社会模型的确能解决「自由主义难题」。他强调亚里士多德的观点:不同的人拥有不同的幸福形式,因而虽然每个人都在体现普遍的人类终向——幸福——但会适当地追求不同的具体善与不同的生活方式。再结合传统原则:法律所规范的是对所有人幸福都普遍必要的事情,而不是各成员应凭其审慎自行决定的具体行动,这就导出一个原则:一个运转良好的社会,尤其像美国这样大且文化多元的社会,必须对不同的个人幸福形式、不同的私人善保持中立。

但我看不出,一个让成员自由追求各种客观善的社会,如何就必然符合自由主义所谓「包容道德与文化多元」的理念,除非我们能把不同个体客观上各异的幸福形式,与他们关于何为自身幸福的主观意见划上等号。而这显然又把我们带回 Plauché 明言要避开的「启蒙式」道德相对主义或中立主义。

书中还有一些地方似乎假设了与亚里士多德主义并不相容的启蒙信条,比如假设人是彼此独立且平等的,不存在不平等且非自愿的道德义务(这与传统亚里士多德理解难以一致;传统观点认为个人按本性在社会不同位置上承担不同的道德义务,尽管他们共享共同的人性,也共享共同的道德要求),以及把人际权威理解为要么是双方同意的,要么就是完全的奴役与意志屈从(这是他用奴隶契约无效来推论任何强制都不被允许的必要前提)等等。

总体而言,我觉得如果 Plauché 直接承认,要建立真正自由的社会,亚里士多德自由主义不需要保留启蒙自由主义所珍视的价值中立,也不需要解决「自由主义难题」,他的论证会强得多。至少对我来说,他已经充分说明,真正的亚里士多德原则——例如可客观发现的多样幸福形式、正义德性对统治者的要求等——无需掺杂任何带有启蒙色彩的价值观,就足以防范暴政与威权。

最后的想法

尽管上述有不少弱点,我仍认为《亚里士多德自由主义》描绘了一幅令人信服的图画:在亚里士多德德性伦理基础上建造一个「自由、繁荣的社会」。把政治当作「供给侧」事务,主要关注在一个政体中作为统治者与公民的伦理,这种思路极其清新,尤其在自由至上主义圈子里,讨论几乎都集中于消极权利等需求侧议题。而且,这本书的确让我相信,自由至上主义的道德直觉和经验发现值得与亚里士多德德性伦理框架协调共存,尽管 Plauché 的具体方案或许仍有缺陷。

不过,我很想看到更多这样的研究:作者并不是为自由至上主义辩护,而是在认真对待那些(至少对我而言)极具说服力的自由至上主义经验证据的同时,深入挖掘传统亚里士多德/托马斯关于人类政治本性的含义。当我阅读备受尊敬的「后自由主义」或「分配主义」作者时,经常大失所望;他们据称竭力应用亚里士多德/托马斯/公教社会训导的原则,却对自由至上主义、经济学等有着可笑的误解(例如把资本主义视为一种把财富置于其他善之上的意识形态,把经济效率只当作衡量物质财货,或者把自由至上主义与自由市场等同于消费主义)。我真希望能有人既坚守正统亚里士多德主义,又像 Plauché 那样对经验经济学采取开放态度:

……我并不打算在经济理论与历史层面系统为古典自由主义辩护。相关文献已汗牛充栋。本论文将假设,国家与市场大体按照自由市场经济学家——尤其是奥地利学派,次要是公共选择学派和芝加哥学派——所描述的方式运作。

目前我读过唯一接近这一点的作者是 Edward Feser——一位知名的托马斯派哲学家,自称是公教整合主义(integralism,既宗教的超自然目的指导政治生活)者和后自由主义者。尽管他与自由至上主义本身有明显差异,但在 Classical Natural Law Theory, Property Rights, and Taxation 一文中,他仍然为一个自由市场、政府规模远小于其他「后自由主义者」所推崇的大政府愿景的社会辩护:

本文论证古典自然法理论蕴含私有财产的自然权利,且该权利既非强到支持自由放任自由主义,也非弱到允许社会主义。尽管理论将两极间的大部分中间地带留待经验而非道德评估,但论证表明自然法强烈推定反对社会民主政策而支持自由企业。

不过,我也在想,我们能否把对亚里士多德自然法传统的正统阐释进一步推向更「自由」的方向。我至少能想到几条由 Plauché、Hans-Hermann Hoppe、David Friedman 等广义「非启蒙」自由至上主义者强调的思想,可能让致力于主流亚里士多德自然法政治传统的人主张更自由至上主义的结果:例如用垄断暴力定义的国家与建立在友爱与共同善之上的亚里士多德式政治共同体之间的根本区别;像 The Machinery of Freedom 讨论的中世纪冰岛这类「无政府」社会的历史可行性;以及奥地利派把经济学视为对人类行动(human action)的整体思考...

我尚未深入思考这些思想与亚里士多德传统必然会如何交汇(而且作为自由至上主义和亚里士多德主义的业余爱好者,我若试图综合,肯定会惨败)。或许即便考虑了上述所有因素,「亚里士多德政治宣言」仍会是 Feser 所暗示的那种温和中右翼政治。但我猜「亚里士多德自由主义」仍是一片远未被充分探索的领域,而且还没有人真正接近最完美的整合。